Essay Peter Kurzeck

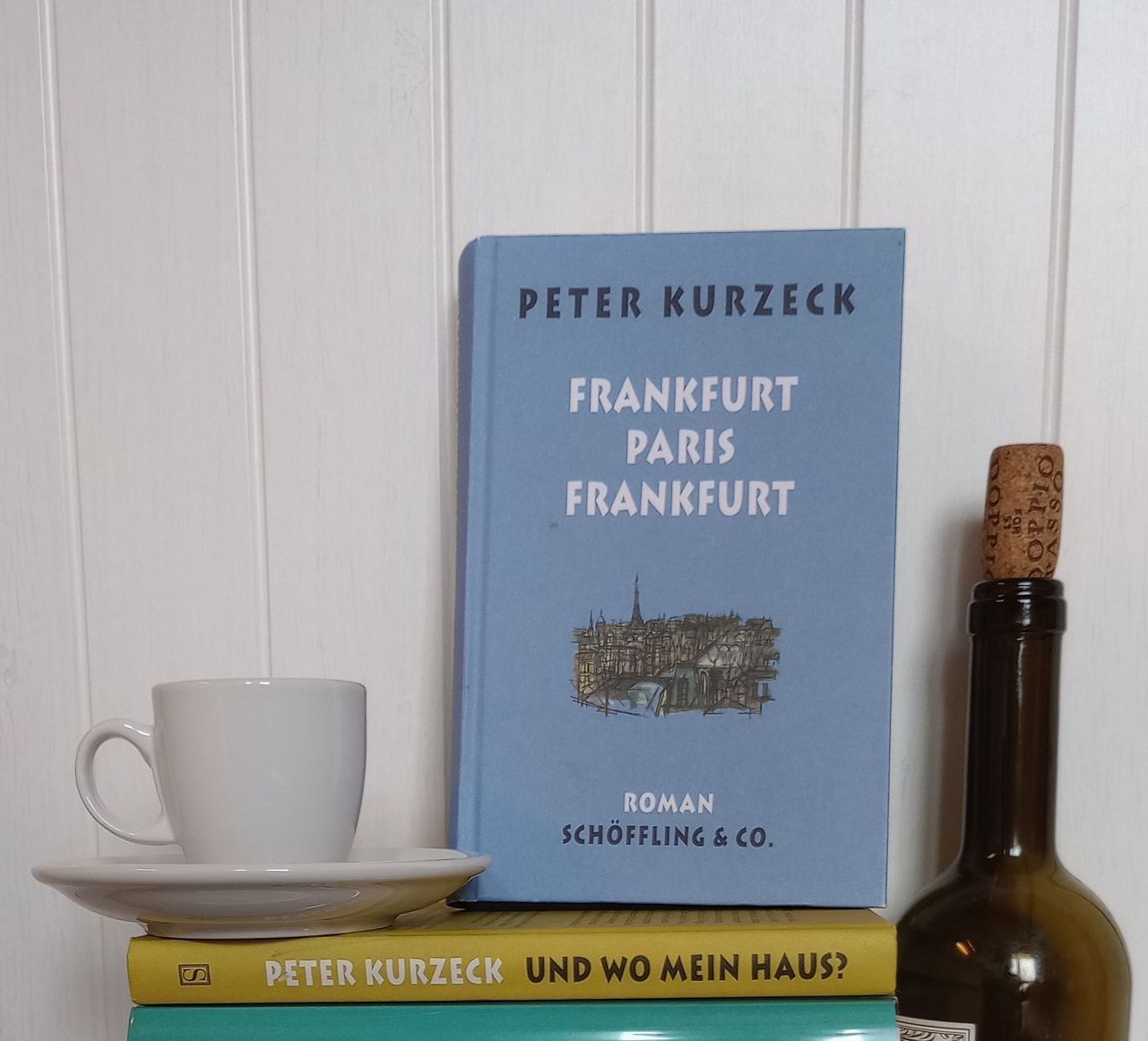

Da sich die Webadresse geändert hat, setze ich hier noch einmal einen Link zu meinem Essay über den von mir sehr geschätzten Peter Kurzeck (1943-2013). Der Text wurde 2018 auf der Seite „Faust-Kultur“ publiziert und es geht darin um das eigenartige Verhältnis zwischen dem Leser und dem Verfasser (unmittelbar) autobiografischer Literatur.

Nachtrag vom 16. Februar 2024: Mittlerweile existiert das Faust-Kultur-Archiv offenbar nicht mehr. Damit der Text weiterhin verfügbar bleibt, stelle ich ihn hier ein (siehe unten).

Wohin mit der Zukunft? – Eine Begegnung mit dem „Frankfurter“ Dichter Peter Kurzeck[1]

Anfang 2014, in einem kurzeckschen Nachwinter, fahre ich mit der Linie U5 stadtauswärts. Alle Augenblicke hält die Bahn an einer der dicht aufeinanderfolgenden Stationen – hier, außerhalb des Zentrums, durchweg oberirdisch gelegen; draußen ist es dunkel. Ich vertiefe mich in „Vorabend“, Kurzecks umfangreichsten Roman. – Ich hatte das Buch 2013 zu lesen begonnen, es zwischenzeitlich aber in die Bibliothek zurückbringen und erneut ausleihen müssen.

Zahllose Male bin ich diese Strecke gefahren, könnte die Namen der Haltestellen hersagen wie ein Gedicht. Dass wir die Station Hauptfriedhof erreichen, bemerke ich, ohne aufzublicken. Da reißt mich der Gedanke aus meiner Lektüre, dass der Autor, dessen Stimme zu hören ich mir einbilde, diese Welt bereits verlassen hat, im November des Vorjahres, und einen Steinwurf entfernt begraben liegt – Gewann F. Als Leser seiner autobiografischen Romane meinte ich ihn zu kennen. Eine Illusion, natürlich.

Möglichkeiten, die reale Person kennenzulernen, hätte es allerdings gegeben; über den weiteren Bekanntenkreis; bei den Lesungen Kurzecks, die ich jedoch immer wieder versäumte; und schließlich eines Nachmittags in der U-Bahn-Station Südbahnhof, wo der leibhaftige Kurzeck für mich im Wortsinn zum Greifen nah gewesen ist.

Ich erkannte ihn sofort, hatte ja Fotos von ihm gesehen.

Er musste mit mir aus dem Zug gestiegen sein, lief jetzt schräg vor mir und entsprach ganz meinem inneren Bild. Insbesondere der bedächtigen Gangart glaubte ich mich gleichsam zu entsinnen. Einen Notizzettel würde er im nächsten Moment aus der Tasche ziehen, wähnte ich, einen seiner oft verb-, manchmal subjektlosen Sätze darauf schreiben: Wollen uns Zeit lassen!, zum Beispiel.

Nachdem ich ihm eine Weile gefolgt war, mit einem Gefühl von Ungehörigkeit, überholte ich ihn, in einem weiten Bogen – gerade so, als könnte er mich seinerseits erkennen. Warum? War es die Angst, enttäuscht zu werden oder selbst zu enttäuschen? Oder vor allem der Wunsch, er solle literarische Figur bleiben, aber irgendwie doch mehr als das, nämlich eine, die man ab und an durch Frankfurt wandeln sieht?

Nun, in der Linie U5, bedenke ich diese verpassten Gelegenheiten und habe den Eindruck einer seltsamen Korrespondenz: zwischen der Tatsache, dass von der Zukunft in dieser Hinsicht nichts mehr zu erwarten, ein Kennenlernen ein für alle Mal ausgeschlossen ist, und der Rolle der Zukunft in Kurzecks Werken. Denn seine Romane atmen Gegenwart; genau genommen Gegenwart und Vergangenheit, die zu einem ewigen Augenblick verschmelzen: Als ob dein Leben ein einziger langer Tag. Dagegen kommt die Zukunft darin, scheint mir, nur als etwas Irreales oder Surreales vor – nichts jedenfalls, worauf man allzu große Hoffnungen setzen dürfte. Ein letzter Rest Geld wird als „Zukunft“ bezeichnet (Und der Umschlag [mit dem Geld] wohin? Wohin mit der Zukunft?), an anderer Stelle sogar ein in zehn-zwanzig Jahren zu erwartender Herzklappenfehler. Oder der Erzähler rät sich selbst, die Vergangenheit mangels Perspektiven als Zukunftssurrogat zu nutzen: Eine Vergangenheit als Zukunft?

Und die Schilderung der persönlichen Wirren Kurzecks nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin (in den ersten Bänden des „Alten Jahrhunderts“[2]) endet zwar hoffnungsvoll mit dem Bild des Kirschkerns, der den Winter unter einer Schicht von Eis und Schnee überdauert hat; doch scheint die Vergangenheit, einmal gebannt ins immerwährende Jetzt des Erzählens, so letztinstanzlich abgeschlossen, dass schwer vorstellbar ist, wie eine Zukunft daran anschließen sollte: Sie lässt sich hier eigentlich nur in Form einiger weißer Seiten denken. Als werde der Kirschkern für alle Zeit Metapher bleiben und keine Frucht mehr bringen.

Die U-Bahn fährt weiter durch die Dunkelheit, Neuer Jüdischer Friedhof, Eckenheimer Landstraße/Marbachweg, Marbachweg/Sozialzentrum, Gießener Straße. Hier auf meinen Knien das Buch; im Erdreich dort draußen der tote Körper. Und, denke ich, vielleicht am Ende wird auch der Tod sich uns nur als Spuk? Ein spukhafter Wahn. Wie Fortschritt und Zeit und Geld. – Und lese dann wieder.

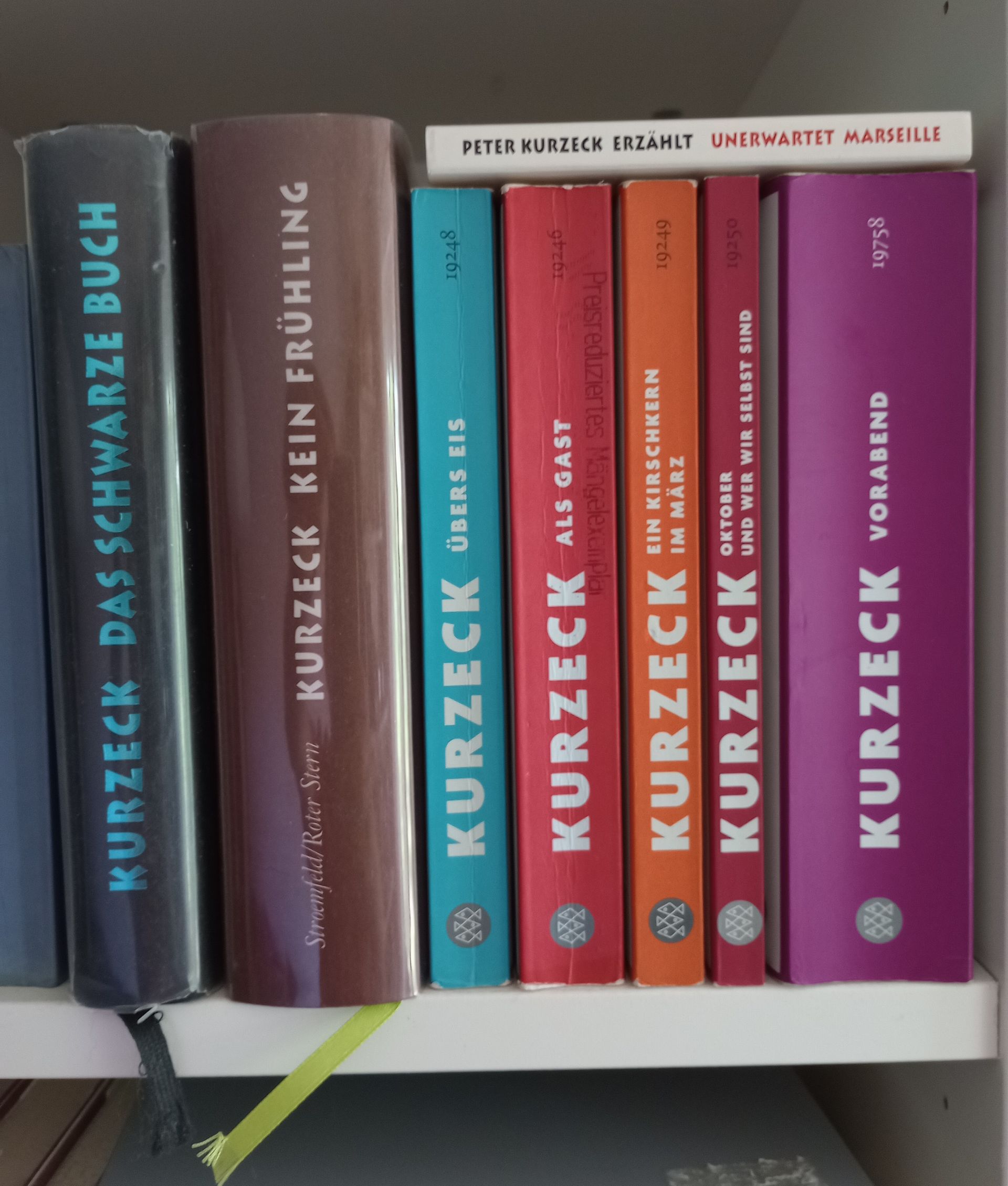

[1] Peter Kurzeck (1943-2013) lebte ab 1977 in Frankfurt/M., wo auch die meisten seiner Romane spielen. – Die kursiv gesetzten Passagen sind den folgenden, beim Stroemfeld Verlag in Frankfurt erschienenen Werken entnommen: Übers Eis, 2., korr. Aufl., 2011; Als Gast, 2003; Ein Kirschkern im März, 2004. Veröffentlichung der Zitate mit freundlicher Genehmigung des Stroemfeld Verlags.

[2] Den Romanzyklus "Das alte Jahrhundert" hatte Kurzeck auf zwölf Bände angelegt. Erschienen sind davon sechs - fünf zu Lebzeiten und einer posthum.