Leseeindrücke

Zum ausgehenden Thomas-Mann-Jahr (2025) der Versuch, eine persönliche "Hitliste" zu erstellen ... 1) Tristan 2) Der kleine Herr Friedemann 3) Wälsungenblut 4) Schwere Stunde 5) Der Zauberberg 6) Buddenbrooks 7) Tonio Kröger 8) Enttäuschung eher nicht: Doktor Faustus und Felix Krull auch eher nicht: Der Tod in Venedig Vielleicht lese ich irgendwann noch die Tagebücher. Bisher bin ich davor zurückgescheut.

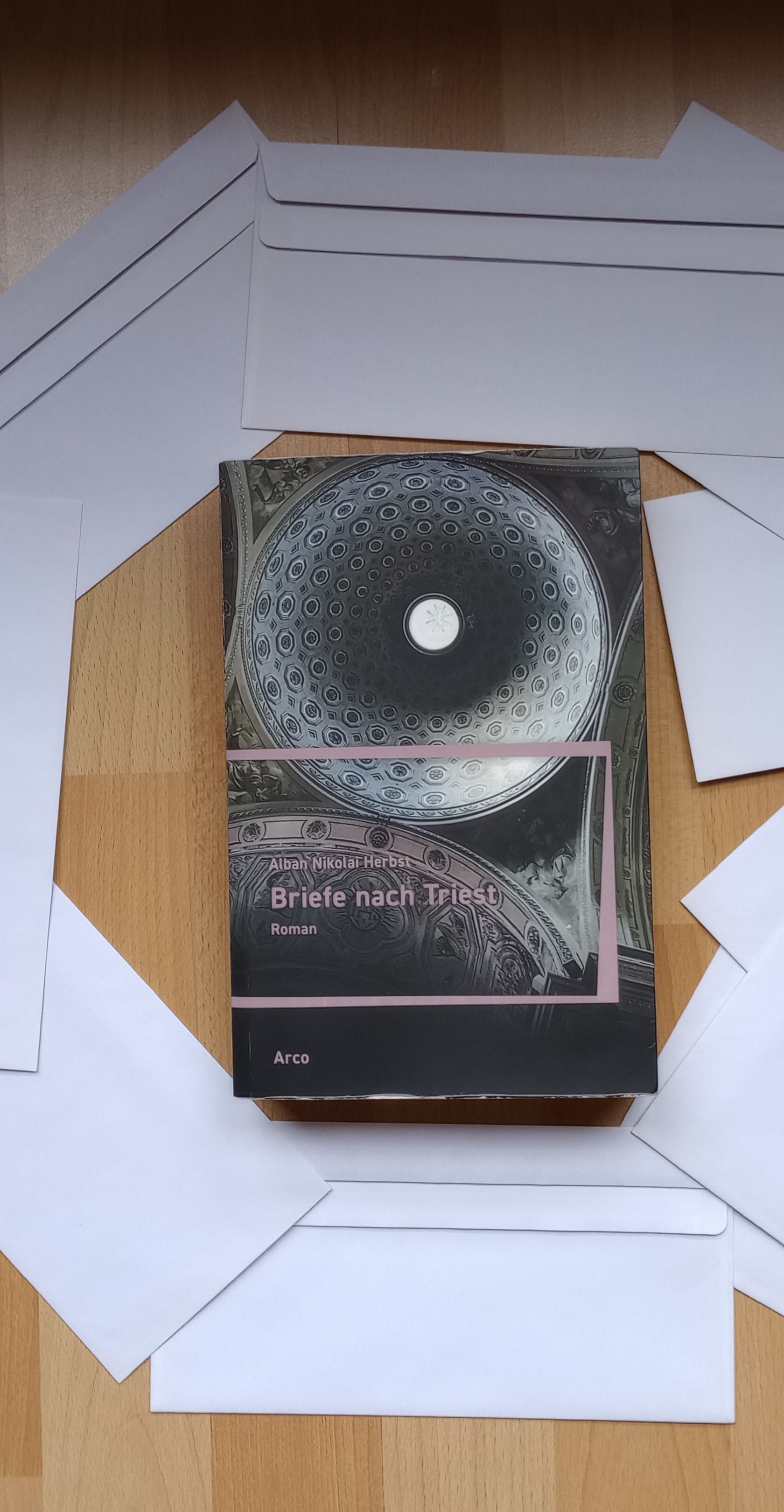

Der Autor Alban Nikolai Herbst ist ein vielseitiger Schriftsteller. Ein wichtiger und beeindruckender Teil seines Werks ist der Blog „Die Dschungel. Anderswelt“ , den er bereits seit 2004 betreibt, seit einer Zeit also, in der das Internet noch bei weitem nicht die Rolle im Alltag der Mehrheit spielte wie heute. Figurenreigen In diesem Jahr hat die Bloggerlegende einen neuen Roman vorgelegt, die „Briefe nach Triest“. Keimzelle des Textes ist die Kurzzeitliebesbeziehung zwischen dem Musiker Lars und einer – nach ihrem Wohnsitz Triest – nur „Die Triestina“ genannten Frau. Diese Liaison scheint für beide Seiten von großer Bedeutung gewesen zu sein, wurde jedoch von der „Triestina“ beendet, die nun auch keinen Kontakt mehr wünscht. Lars, der diesen Wunsch einerseits respektiert, andererseits den Drang hat, ihm zuwiderzuhandeln, beauftragt einen Freund, der Ex-Geliebten Briefe – eigentlich: E-Mails – zu schreiben, gibt ihm aber nur spärliche Informationen zum dem, was sich zwischen den beiden Liebenden abgespielt hat. Aus diesen unbeantworteten und wahrscheinlich ungelesenen Botschaften an die Triestina besteht der Roman. Der Briefe verfassende Freund ist so gezeichnet, dass der Leser zumindest dazu eingeladen wird, ihn mit Alban Nikolai Herbst gleichzusetzen (etwa gibt es einen Hinweis auf das zunächst verbotene Buch „Meere“). Was „Herbst“ – könnte man daher sagen – nun tut, ist, die Beziehung von Lars und der Triestina nachzudichten, indem er in den Mails ein zweites Paar erfindet und dessen Geschichte erzählt: die des Bankers Brec und der „Lyderin“. Dabei bleibt es indes nicht. In einer Art Kettenreaktion entstehen immer weitere Paare, die eine immer geringere Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen haben. Spätestens als der Briefschreiber selbst zum Teil der Handlung wird – der fiktiven sowie der innerhalb des Textes als real gesetzten – und zudem am Rand des Geschehens auch außerhalb des Romans reale Persönlichkeiten wie die Schriftstellerin Ricarda Junge auftauchen, ist ein Figurenreigen in Gang gesetzt, der sich als „irr-witzig“ bezeichnen ließe: nämlich als „irre“ und witzig. Metafiktion „Die Briefe nach Triest“ sind Metafiktion par excellence. Wir schauen dem Autor unentwegt über die Schulter, beobachten die Spielzüge, die er mit seinen Figuren ausführt. Das hat den Nachteil, dass man das Personal des Buches in ebendieser Weise wahrnimmt: als Spielfiguren, deren Geschick einen nicht sonderlich berührt. Das metafiktionale Verfahren hat andererseits den Vorteil, dass der Text leichter auf einer essayistischen Schiene gleitet – und darum ging es Herbst vermutlich vor allem. Im Grunde sind die „Briefe“ mehr großangelegter Essay als Roman im herkömmlichen Sinne; die Figuren dienen in erster Linie dazu, das Thema zu exemplifizieren. Was der Autor zu ergründen sucht, ist – scheint mir – das Phänomen der flüchtigen Liebesaffäre, die flüchtig aber nur ist hinsichtlich ihrer Dauer im äußeren Leben, nachhaltig jedoch in ihrer Wirkung auf die innere Existenz: Lars ist durch sein „Triestina-Erlebnis“ ganz und gar aus dem Gleichgewicht geraten und findet es auch nicht mehr. Eine herausfordernde Lektüre Selbst für den geübten Leser sind die „Briefe“ eine Herausforderung. Nicht allein aufgrund des Mindmap-artig vielfach verästelten Aufbaus – ich war dankbar für das Personenverzeichnis am Ende des Buches –, sondern auch wegen der äußerst komplexen Sprache, die in ihrer Rhythmik zugleich einen starken Reiz ausübt. Überhaupt waren es insbesondere die sprachlichen Details, die mich bei diesem Roman „dranbleiben“ ließen. Man spürt, mit welcher Hingabe Herbst am einzelnen Satz gefeilt haben muss. Dass er dabei von Musik inspiriert gewesen sein könnte, darauf deuten die zahlreichen Bezüge zu klassischen Kompositionen hin. Originell ist in diesem Zusammenhang die Verwendung eines senkrechten Strichs als zusätzliches Satzzeichen, das an den Taktstrich in der Notenschrift erinnert und dem wohl in etwa der Pausenwert eines Semikolons zukommt. Resümee Abschließend möchte ich sagen, dass „Die Dschungel. Anderswelt“ ein Titel auch für die „Briefe“ sein könnte: Herbst hat einen faszinierenden literarischen Dschungel geschaffen, in dem aber nur überlebt, wer über wohltrainierte Lesemuskeln verfügt. Gleichzeitig ist das Buch insofern eine „Anderswelt“, als es sich deutlich von den meisten Werken der deutschen Gegenwartsprosa unterscheidet. Ich empfehle es all denjenigen, die Lust auf eine konzeptionell und stilistisch völlig andere Lektüre haben. Alban Nikolai Herbst: Briefe nach Triest , Wuppertal 2025

Die Lyrik Stefan Georges (1868-1933) kennen nur noch wenige – und meist sind es Menschen, die selbst Gedichte schreiben. Mag sein, dass die exzentrische Persönlichkeit des Autors nach wie vor den Blick auf das Werk verstellt; sofern man von George überhaupt schon einmal gehört hat. Das Unbehagen an George ist nicht verwunderlich, denn wenigstens aus heutiger Sicht erscheint sein Wirken im sogenannten George-Kreis wie das eines Sektenführers. Ich empfehle aber unbedingt, seine Texte zu lesen! Viele davon zählen meiner Meinung nach zum Außergewöhnlichsten und Interessantesten, was in deutscher Sprache geschrieben wurde. In diesem Video (siehe unten) trage ich eines der, wie ich finde, faszinierendsten Gedichte Stefan Georges vor, nämlich „Horch was die dumpfe erde spricht“ .

Das Ende des "alten Jahrhunderts" „Mit Frankfurt – Paris – Frankfurt“ ist nun der letzte (vorhandene) Band von Peter Kurzecks autobiografischem Romanzyklus „Das alte Jahrhundert“ erschienen. Es ist das vierte posthum publizierte Buch des 2013 verstorbenen Autors. Inhalt 1977 ziehen Peter und seine Freundin Sibylle von Stauffenberg (bei Gießen) in den Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Der Hauptgrund dafür scheint ein Kontakt zum Suhrkamp-Verlag zu sein, der seinen Sitz damals im nahegelegenen Westend hatte. Ein dort tätiger Lektor hatte Interesse an Kurzecks erstem Roman bekundet und nun bringt der Autor ihm alle paar Tage frisch getippte Seiten vorbei – eine aus heutiger Sicht ja unvorstellbare Arbeitsweise. (Noch unglaublicher wirkt, wie es zu der ersten Begegnung von Kurzeck und dem Lektor kam: Anscheinend gewährte dieser dem seinerzeit völlig unbekannten Schriftsteller eine Audienz in den Verlagsräumen, ohne vorab auch nur eine Zeile von ihm gelesen zu haben. Ach, die Siebziger ...) In Frankfurt steht Peter in engem Kontakt mit seinem Freund Jürgen, der die Stadt allerdings schon bald fluchtartig in Richtung Paris verlässt. Peter, Sibylle und Jürgens Freundin Doris reisen ihm hinterher und verbringen gemeinsam einige rauschhafte Tage in der „ville de l’ amour“. Doch offenbar ist auch Paris für Jürgen kein sicherer Aufenthaltsort: Er flieht weiter nach Spanien, während die anderen nach Deutschland zurückkehren. Hier widmet sich Kurzeck erneut der Reinschrift seines Manuskripts und entdeckt Frankfurt. Vergleich mit den anderen Bänden In der vorliegenden Form halte ich „Frankfurt – Paris – Frankfurt“ für den schwächsten Band des „Alten Jahrhunderts“: Die Sprache empfinde ich als weniger temporeich und rhythmisch, als insgesamt weniger rund. Inhaltlich wirkt manches nicht ausgeformt: Zum Beispiel scheint Paris im Wesentlichen aus Essen, Trinken und Ortsnamen zu bestehen und es bleibt völlig im Dunkeln, warum Jürgen in Frankfurt der Boden unter den Füßen zu heiß wird. Dass dies vermutlich etwas mit seinen wie auch immer gearteten RAF-Kontakten zu tun hat, kann man sich eigentlich nur dann zusammenreimen, wenn man relativ viel über den sogenannten Deutschen Herbst bzw. die Vita des Verfassers weiß. Für das Obengesagte habe ich zwei Erklärungen: Erstens hätte Kurzeck den Text vor einer Veröffentlichung sicher noch überarbeitet (was aber auch im Hinblick auf die anderen nachgelassenen Werke anzunehmen ist). Zweitens war der spezifische „Alte Jahrhundert“-Stil zum Zeitpunkt der Niederschrift möglicherweise noch nicht zur Blüte gelangt. Man muss bedenken, dass „Frankfurt – Paris – Frankfurt“ laut Editionsbericht zu einem sehr frühen Zeitpunkt entstand (1992-95), die Arbeit an den übrigen Bänden sich dagegen über die zwei Jahrzehnte danach erstreckte. Der Autor legte das Typoskript des „Parisbuchs“ 1995 beiseite, denn er war mittlerweile der Ansicht, es müsse innerhalb der geplanten Romanreihe weiter nach hinten rücken. Intensive Leseerfahrung Obwohl also andere Bände der autobiografisch-poetischen „Chronik“ gelungener sein mögen, ist auch dieses Buch wieder ein Geschenk: lebensvoll, gleichsam lichtdurchtränkt, eine intensive Leseerfahrung. Für Kenner des Kurzeck-Universums ist überdies spannend, dass die Handlung in den Siebzigern spielt – während ansonsten große Teile des „Alten Jahrhunderts“ innerhalb weniger Monate der Jahre 1983 und 1984 angesiedelt sind: „Frankfurt – Paris – Frankfurt“ erhält dadurch ein spürbar anderes Aroma.

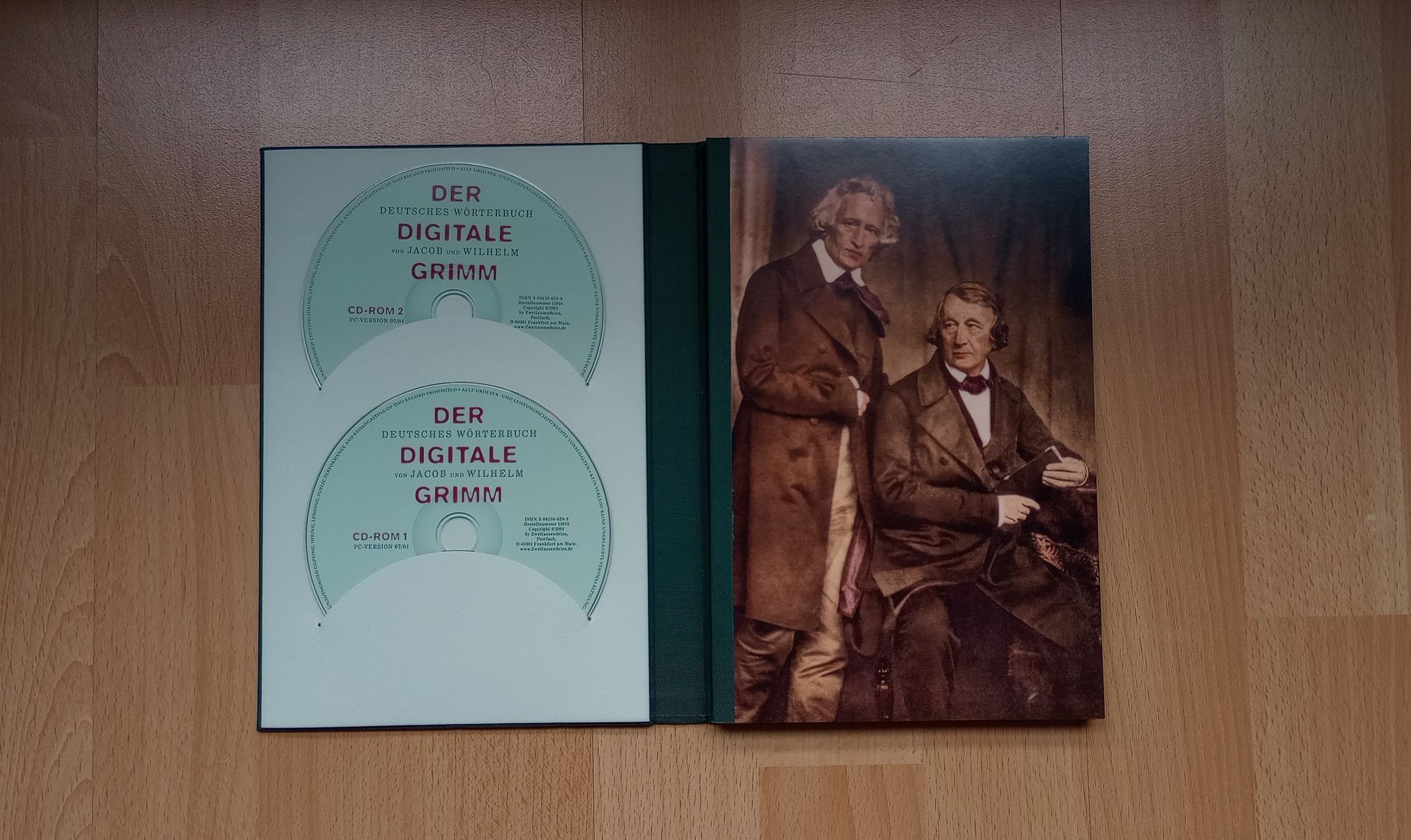

Das „Deutsche Wörterbuch“ von Jacob und Wilhelm Grimm ... Eine der meiner Meinung nach beeindruckendsten kulturellen Leistungen überhaupt. Wobei man „beeindruckend“ getrost durch „ehrfurchtgebietend“ ersetzen kann. Entstanden zwischen 1838 und 1961, also über einen Zeitraum von 123 Jahren! Schade ist, dass die 1965 begonnene Neubearbeitung schon beim Buchstaben „F“ beendet wurde – wegen „mangelnder Finanzierungsbereitschaft“. Dass diese Bereitschaft offenbar über zwei Weltkriege und die deutsche Teilung hinweg bestand, mittlerweile aber nicht mehr, sagt viel über den Stellenwert von Kultur in der heutigen Zeit. „Die sprache ist allen bekannt und ein geheimnis.“ (Jacob Grimm - der die generelle Kleinschreibung bevorzugte ...) Siehe auch: http://dwb.uni-trier.de/de/das-woerterbuch/das-dwb/ .

Die Bände "Sterben" und "Lieben" Von Karl Ove Knausgards sechsteiligem, autobiografischem „Min kamp“-Zyklus habe ich die Bände „Sterben“ und „Lieben“ gelesen (um genau zu sein, auch jeweils einen Teil von „Spielen“ und „Leben“). Den Inhalt dieser beide Romane werde ich nicht im Detail nacherzählen, da bereits eine Fülle von Rezensionen im Internet zu finden ist. Stattdessen möchte ich eine persönliche Einschätzung abgeben. Kurz zusammengefasst geht es in „Sterben“ um das schwierige Verhältnis des Ich-Erzählers zu seinem gruselig soziopathischen Vater, in „Lieben“ um die ebenfalls nicht unkomplizierte Beziehung mit seiner (späteren) Frau Linda. Ich fand es äußerst schwierig, zu einem Urteil zu kommen, war hin- und hergerissen zwischen Faszination und einem gewissen ästhetischen Unbehagen. Störendes Zunächst möchte ich auf das eingehen, was mich gestört hat, um dann mit dem Positiven enden zu können: Die Romane enthalten viele Reflexionen. Das ist etwas, was ich bei literarischen Werken im Allgemeinen sehr schätze. Bei Knausgard hatte ich allerdings oft das Gefühl, einen interessanten Gedanken eher zu ahnen als zu erfassen. Mir schien, es bedürfte präziserer und kraftvollerer Formulierungen, um die Gedanken vollständig zu tragen – die so zum Teil etwas nebulös bleiben. Da ich des Norwegischen nicht mächtig bin, kann ich mich hierbei natürlich nur auf die Übersetzung beziehen. Gut möglich, dass sich der Text im Original anders liest. Als problematisch habe ich auch die (zahlreichen) Schauplatzbeschreibungen empfunden. Meist sind sie sehr verschachtelt. „Hinter dem Haus lag ein Garten, in dem eine Hütte stand. Rechts davon war ein Rasenmäher zu sehen, während sich links davon eine weitere, kleinere Hütte befand, auf deren Fensterbrett eine Katze saß.“ Gut, ich gebe zu, das ist ein von mir erfundenes, leicht übertriebenes Beispiel, mit dem ich verdeutlichen will, was ich meine ... Ein klares Bild hatte ich anhand derartiger Schilderungen in der Regel nicht vor Augen, vielmehr habe ich diese Passagen als Hindernisse wahrgenommen, die man als Leser mühsam, aber ohne wirklichen Gewinn überklettert. Zudem bleiben viele Figuren farblos. Die Zahl der auftretenden Personen – die Mitschüler, Familienmitglieder, Freunde, Partnerinnen, Autorenkollegen usw. – ist indes auch gewaltig. Sehr lebendig werden andererseits Vater und Frau sowie der autobiografische Erzähler selbst. Positives Woran liegt es nun aber, dass die „Min kamp“-Bände für mich trotzdem die Art von Buch waren, die man weiterliest, gewissermaßen weiterlesen muss ? (Knausgard scheint sich dieser Wirkung auf seine Leser bewusst zu sein, denn er lässt sein Alter Ego Karl Ove etwas Ähnliches über eines seiner frühen Werke sagen.) Einer der Gründe dafür ist, scheint mir, der pure „Stoff“ – die zum Teil unglaublichen Begebenheiten, von denen der Autor erzählt. Etwa ist es eine ebenso grausige wie tief beeindruckende Szene, wenn beschrieben wird, wie Karl Ove, sein älterer Bruder Yngve und ihre Großmutter gemeinsam Wodka bechern. Sie tun dies nämlich im selben Haus, in dem ihr Vater bzw. Sohn sich zu Tode getrunken hat, und nur wenige Stunden nach dessen Ableben. Überdies stellt sich dabei heraus, dass die Großmutter anscheinend selbst schon tief im Alkoholismus steckt und wohl nur nicht wagte, im Beisein ihrer Enkel allein zur Flasche zu greifen. So dement, wie sie zunächst schien, ist sie offenbar aber nicht, denn Glas um Glas läuft sie zu alter Form auf. Auf der anderen Seite ist es die ungeschönte Darstellung von eher Unspektakulärem, Alltäglichem, die fasziniert. Zum Beispiel habe ich noch nie eine derart realistische, nicht verkitschte Beschreibung des Lebens mit Kleinkindern gelesen, die in der Literatur, wenn überhaupt, ja meist nur als eine Art dekoratives Element vorkommen. Generell ist die Erbarmungslosigkeit sich selbst gegenüber Knausgards Markenzeichen und die größte Stärke seines Schreibens. Es scheint, als kaschiere er so gut wie nichts. Knausgard nimmt es in Kauf, vor dem Leser oft ziemlich schlecht dazustehen. Meiner Meinung nach schafft er aber gerade dadurch eine Basis für Identifikation, denn kalt, egozentrisch usw. sind wir gelegentlich ja alle, auch wenn wir es uns nicht so gern eingestehen. Vielleicht ist eine solche Schonungslosigkeit überhaupt der einzig gangbare Weg, wenn man so nah am eigenen Leben erzählt (wie nah wirklich, das weiß natürlich nur Knausgard selbst) und zumal wenn das Werk den sicher auch im Norwegischen nicht ganz unverfänglichen Titel „Min kamp“ trägt (ins Deutsche wird das wohlweislich nicht übersetzt). Fazit Abschließend möchte ich betonen, dass sich die Knausgard-Lektüre lohnt, was sich meines Erachtens jedoch vor allem dem Inhalt und der Radikalität des Bekenntnisses verdankt. Wer ein fein ziseliertes literarisches Werk erwartet, könnte enttäuscht werden.

Eines der interessantesten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist „Franziska Linkerhand“ von Brigitte Reimann. Die Qualität dieses Romans hat mich regelrecht verblüfft, denn das Buch erschien bereits 1974 und bis vor kurzem kannte ich nicht einmal den Namen der Autorin – was damit zu tun haben könnte, dass ich in Westdeutschland aufgewachsen bin. „Franziska Linkerhand“ erzählt von einer jungen Architektin, die mit ihrem Ideal eines menschenwürdigen Städtebaus an den Realitäten des DDR-Systems scheitert. Vieles daran hat mich fasziniert: Die melodische Sprache, die packenden Dialoge, der innere Konflikt der Hauptfigur, die den Realsozialismus einerseits bejaht (was zum Teil eine Rebellion gegen ihr bourgeoises Elternhaus zu sein scheint), andererseits kritisch sieht, und vor allem eine Figurenzeichnung, die in der neueren deutschen Literatur ihresgleichen sucht. Genial ist etwa das Porträt des sympathischen „Don Juans“ Jazwauk oder auch, wie der prinzipientreue Vorgesetzte Schafheutlin charakterisiert wird (allein der Name!). Lediglich die Figur Trojanowicz (Franziskas „Amour fou“) fand ich in ihrer James-Bond-Coolness etwas klischeehaft. (Mag sein, dass es hier eher eine bestimmte Art gestriger Männlichkeit ist, die – in tendenziell verherrlichender Weise dargestellt – aus heutiger Sicht schablonenhaft wirkt, wenigstens auf mich.) Interessant fand ich auch die „DDR-Binnenperspektive“, die das Buch natürlich spürbar von nach dem Mauerfall geschriebenen literarischen Werken mit DDR-Thematik unterscheidet. Einschränkend muss ich sagen, dass der Impuls, das Buch weiterzulesen, bei mir nach etwa zwei Dritteln nachließ. Ich fragte mich, worauf das Ganze hinauslaufen solle. Zwar kann man der Autorin gewisse dramaturgische Mängel nicht anlasten: Sie starb schon 1973, das Werk blieb unvollendet. Indes ging es mir mit „Franziska Linkerhand“ ähnlich wie mit den Romanen Kafkas (die ja alle Fragmente sind): Sie haben mich tief beeindruckt und doch konnte ich mir kaum vorstellen, wie sich diesen Torsi ein befriedigendes Ende anfügen ließe. Dennoch: Wenn ich eine Liste mit zwanzig lesenswerten, nach 1945 erschienenen Romanen in deutscher Sprache erstellen sollte, fände „Franziska Linkerhand“ darauf sicher einen Platz.

Dieses Buch erschien vor mehr als zwanzig Jahren (was man unter anderem daran merkt, dass die schwerreiche Hauptfigur eine Stereoanlage mit „6fach-CD-Wechsler“ und, aus heutiger Sicht besonders witzig, ein Handy „mit integriertem Faxmodem“ besitzt …). Ich würde „Neununddreißigneunzig“ dem Genre der „Ho-ho-wie-krass-Literatur“ à la Houellebecq zuordnen (der Beigbeder, laut Wikipedia , „aufgefordert“ haben soll, dieses Buch zu schreiben – und zudem darin zitiert sowie in der Danksagung erwähnt wird). Nichtsdestoweniger ist es ein passagenweise brillantes Werk. Der Werber Octave Parango hasst seine Berufstätigkeit, sieht in der Werbung eine satanische Macht, die für nahezu alles Böse in der Welt verantwortlich ist. Dennoch scheint er sich von seinem Job letztlich nicht lösen zu können. Das Ende ist düster. Ausgehend von diesem einen Buch – das heißt, ohne seine anderen Werke zu kennen – würde ich sagen, Beigbeder ist mehr Essayist bzw. Texter als Romancier. Die stärksten Abschnitte von „Neununddreißigneunzig“ sind die Reflexionen über die Welt der Werbung und die in den Text eingestreuten Beschreibungen (hoffentlich) fiktiver Werbespots. Besonders bei Letzteren zeigt sich der Autor als Meister des schwarzen Humors (ein Humor, der, in der Beigbeder’schen Ausprägung, allerdings nicht ganz leicht erträglich ist). Das literarische Personal und die Schauplätze bleiben dagegen eher blass. Die Charaktere wirken zum Teil auch unglaubwürdig: Die Prostituierte Tamara, die wichtigste weibliche Figur, präsentiert sich dem Leser in einer Szene ungefähr in der Mitte des Buches als sensibel und verletzlich, nur um wenige Seiten später eine Rentnerin mit einem Judogriff aufs Kreuz zu legen. Auch dass Parango nach seinem sozialen Abstieg mit einem Mal von Vaterschaft träumt (zuvor hat er seine Freundin verstoßen, weil sie schwanger war), kauft man dem Erzähler nicht so recht ab. Es ist zwar psychologisch nicht völlig unwahrscheinlich, wirkt aber doch aufgesetzt und wie der Versuch, dem Roman durch eine Art Läuterung des Protagonisten eine Abrundung zu geben. Trotz dieser Schwächen finde ich „Neununddreißigneunzig“ lesenswert als gelungene – wenngleich natürlich sarkastisch überspitzte – Kapitalismuskritik. Es ist indes mit Sicherheit kein Buch, dass den Leser mit einem guten Gefühl entlässt. Hier mag man einwenden, dass dies kein literarisches Kriterium und auch bei zahllosen Werken der Weltliteratur der Fall sei. Das stimmt. Ich kenne jedoch kaum einen nihilistischeren Text als diesen Roman. Die „Moral“ des Buches ließe sich in etwa wie folgt zusammenfassen: „Egal, was du tust, du wirst verzweifeln und dann wahrscheinlich Selbstmord begehen (was angesichts des Zustands dieser Welt ohnehin das Beste ist).“

Vor wenigen Wochen erschien „Und wo mein Haus?“, der achte Band von Peter Kurzecks autobiografischer Romanfolge „Das alte Jahrhundert“. Zu Lebzeiten des 2013 verstorbenen Autors wurden davon fünf Bände publiziert, posthum bisher drei (diesen eingeschlossen). „Und wo mein Haus?“ zerfällt in zwei Teile: 100 Seiten zusammenhängender Text und 60 Seiten „Notizen und Dokumente“. Das Buch ist also kein Roman im üblichen Sinne, sondern – ebenso wie die anderen Nachlass-Bände – ein Romanfragment, das in dieser Form nicht für die Veröffentlichung bestimmt war. Insofern hat es mich überrascht, dass Teil 1 „ein austrainierter Kurzeck“ ist – die Überraschung mag indes auch damit zu tun haben, dass ich Band 6 und 7 noch nicht kenne; möglicherweise ist der Text dort ähnlich durchgearbeitet. Ja, dieser erste Teil scheint publikationsreif gewesen zu sein, auch wenn er vielleicht nicht ganz den Schliff von Meisterwerken wie „Übers Eis“ oder „Oktober“ hat und die Qualität zum Ende hin leicht abfällt: Der Text wirkt hier stellenweise etwas wirr und eine gewisse Redundanz ist zu beobachten. Das „Und wo mein Haus?“-Manuskript gehörte ursprünglich zu dem 1000-Seiter „Vorabend“. Daher ist die Rahmenhandlung dieselbe: Der Ich-Erzähler (laut Selbstaussagen Kurzecks identisch mit ihm, dem Autor) ist mit Freundin und Tochter zu Besuch in Frankfurt-Eschersheim, bei seinem Freund Jürgen und dessen Lebensgefährtin. Obwohl er sich eigentlich ausruhen möchte, gerät er in einen regelrechten Erzählrausch. – Dieser Rahmen spielt allerdings in „Und wo mein Haus?“ keine wesentliche Rolle und ist kaum erkennbar: im Grunde nur für den, der „Vorabend“ bereits gelesen hat. Auf der obersten Ebene der Binnenhandlung geschieht, typisch für Kurzeck, eigentlich recht wenig: Der Erzähler fährt mit dem Zug von Frankfurt nach Gießen. – Das klingt langweilig, ist es aber nicht, denn die Fahrt und insbesondere der Gießener Bahnhof lösen ein wahres Feuerwerk an Erinnerungen aus. „Während ich schreibe, ist immer jetzt“, heißt es auf der ebenfalls erst nach dem Tod des Autors veröffentlichten Hör-CD „Für immer“. Das glaubt man ihm aufs Wort, denn eine besondere Stärke seiner Prosa ist, wie es ihr gelingt, Simultanität zu erzeugen. Fast mehr noch als in anderen Werken verschmilzt Kurzeck in „Und wo mein Haus?“ Zeiten und Räume, vor allem im ersten Abschnitt des zusammenhängenden Textes, in dem es um das schwierige, doch (aus Sicht des Kindes) abenteuerliche Nachkriegsleben geht – mit Vater, Mutter und Schwester in Staufenberg (bei Gießen), wo die Familie nach der Flucht aus Böhmen untergekommen war: „Mein Vater mischt Tabak in eine große amerikanische Tabakbüchse aus glänzendem rotem Lack. Und das viele Wild, sagt er. […] Und gleich sehe ich einen großen dämmrigen Wald, aber dann ist es doch nur ein böhmischer Wandteppich, der bei meiner Tante Resi in Kelkheim im Taunus über einem Küchensofa hängt. […] Auf dem Teppich ein Hirsch. Hat sich aufgestellt, um zu brüllen. […] Im Wald hell das Morgenlicht. […] Und immer mehr Sonne auf meinem Weg. Ich sah mich davongehen, sagte ich. […] Und wie ich im Gehen groß werde und erwachsen. Sagte ich in Eschersheim. Und muß mir immer noch nachsehen. Und dann bin ich wieder fünf Jahre alt. […] Bei uns am Küchentisch“ (S. 39/40). Ein zweiter wichtiger Teil des Erinnerungsgeflechts ist die Arbeitswelt der Gießener Labor Service Companies (zivile Arbeitseinheiten der US-Army), wo Kurzeck selbst zehn Jahre tätig war. Der Erzähler interessiert sich vor allem für das Schicksal der dort beschäftigten „Displaced Persons“ aus Osteuropa, die unmittelbar nach dem Krieg einen relativ hohen Sozialstatus hatten, diesen aber schon bald wieder einbüßten: „Hiwis, Hilfsamis, Amipolacken, sagen die Leute. Erst mit Neid, mit Bewunderung, dann gleichgültig, dann geringschätzig“ (S. 66). Ein paar Jahrzehnte nach dem Krieg sind einige von ihnen noch immer bei der Army, werden zwar als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht, aber auch nicht entlassen. Sie sind nun „überzählig“ und werden mit absurden Verrichtungen wie ständigem Fahnenmasten-Anstreichen beauftragt. Kurzeck, der ohnehin in allen seinen Büchern auch ein Satiriker ist, erweist sich insbesondere in diesem Abschnitt von „Und wo mein Haus?“ als großer Humorist oder, richtiger: Tragikomiker. „Ein kleiner Bach. […] Erst denkt man, das ist ja die Wieseck, aber dann ist es doch nur ein Nebenflüßchen der Wieseck. Das könnt ihr auch bewachen. Könnt auf der Böschung sitzen. Da ist es still. Nicht reinkacken. Keine leeren Flaschen ins Wasser schmeißen. […] Beim Salutieren die Zigarette aus dem Mund und nicht aus der Flasche trinken. Nicht gleichzeitig! Wache stehen, aber daß es nicht so auffällt“ (S. 95). Die „Notizen und Dokumente“ – die letzten 60 Seiten des Buches – sind naturgemäß etwas mühsam zu lesen. Andererseits ist es interessant zu sehen, wie der Autor sich zum fertigen Text hingearbeitet hat. Und man findet in diesem Teil brillante Prosastücke, die auch ganz ohne den Romanzusammenhang auskämen, etwa: „u-bahn. alle mit geputzten schuhen. Staatsbürgergesichter. in hundert od. zweihundert jahren. dann tot, sagten jürgen und sibylle. vielleicht, sagte ich“ (S. 148). Abschließend möchte ich die (rhetorische) Frage stellen, ob ein Perfektionist wie Kurzeck, der in seinen autobiografischen Texten davon berichtet, „jede Seite zwanzigmal“ abgetippt zu haben, überhaupt mit der Veröffentlichung von Unfertigem einverstanden gewesen wäre. Doch könnten diese Frage selbstverständlich nur Menschen beantworten, die ihn persönlich kannten. Für die Leser ist die Publikation eines solchen Buches in jedem Fall ein Gewinn, speziell für die wachsende Zahl der Kurzeck-Enthusiasten. Allerdings ist „Und wo mein Haus?“ vermutlich weniger gut geeignet als Einstieg in Kurzecks Werk. – Ich persönlich würde zum Kennenlernen „Oktober“ empfehlen. Kurzeck-Neulingen möchte ich zudem den generellen Ratschlag geben, am Anfang etwas Geduld zu haben: Obwohl seine Bücher (zumindest die Bände des „alten Jahrhunderts“) eigentlich leicht zu lesen sind, braucht es doch ein wenig Zeit, um sich an die Sprache des Autors und seinen eigentümlichen Blick auf die Welt zu gewöhnen. Dann aber kann die Lektüre seiner Romane eine sehr tiefgreifende und sogar lebensverändernde Erfahrung sein. Quellennachweis: Peter Kurzeck, Und wo mein Haus?, Kde domov muj (Das alte Jahrhundert 8), Frankfurt am Main 2022.